“十四五”时期,中国文物事业迈出了坚实步伐,取得了历史性成就。

这五年,是以习近平文化思想为引领,文物保护力度空前,中华文明根基愈加牢固的五年;是考古研究深度拓展,文明探源取得重大突破的五年;是博物馆体系日益完善,文化惠民成果显著的五年;是世界遗产申报捷报频传,中国文化影响力显著提升的五年;是科技创新赋能文物保护,人才队伍建设成效显著的五年。

今天,国务院新闻办公室举行高质量完成“十四五”规划系列主题新闻发布会,深入解读中国文物事业在过去五年里取得的辉煌成就。

文物资源家底基本摸清

保护体系日益完善

“十四五”时期,中国文物事业的基石——文物保护工作取得了历史性成就。国家文物局坚持“保护第一”的原则,第四次全国文物普查成果丰硕,76.7万处“三普”登记文物全部完成复查,新发现文物超过13万处,为认识中华文明的源远流长、博大精深打下了坚实基础。

在系统性保护方面,法律法规的完善是关键。新修订的《中华人民共和国文物保护法》已于今年3月1日起施行,以最严格的制度织密了文物保护的防护网。地下文物“先考古、后出让”制度除个别省份外已全面推行,地上文物“先调查、后建设”制度在上海开展试点,以及国家文物督察制度的探索,都标志着文物保护与城乡建设发展的统筹协调迈上了新台阶。

考古研究深入推进

博物馆体系日臻完善

考古研究是深入挖掘中华文明潜能的重要途径。“十四五”期间,中华文明探源工程成果丰硕,“考古中国”重大项目取得重要进展,批复实施7700余项主动性考古发掘和基本建设考古项目,牛河梁、石峁、二里头、三星堆等遗址的重要新发现,以及南海西北陆坡沉船深海考古迈向世界先进水平,初步建立了中国特色、中国风格、中国气派的考古学。

与此同时,博物馆事业蓬勃发展,全国备案博物馆数量达到7046家,平均每20万人拥有一家博物馆,其中免费开放6444家,占比91%以上,年接待观众已近15亿人次。针对日益升温的“博物馆热”带来的“预约难”问题,国家文物局正通过增强供给能力(如大馆带小馆、巡展、联合办展等)和提升服务质效(如科学预约、优化参观体验等)来积极应对,让更多公众能够近距离感受文物的魅力。

世界舞台上的中国文化名片:

遗产保护与人文交流成果显著

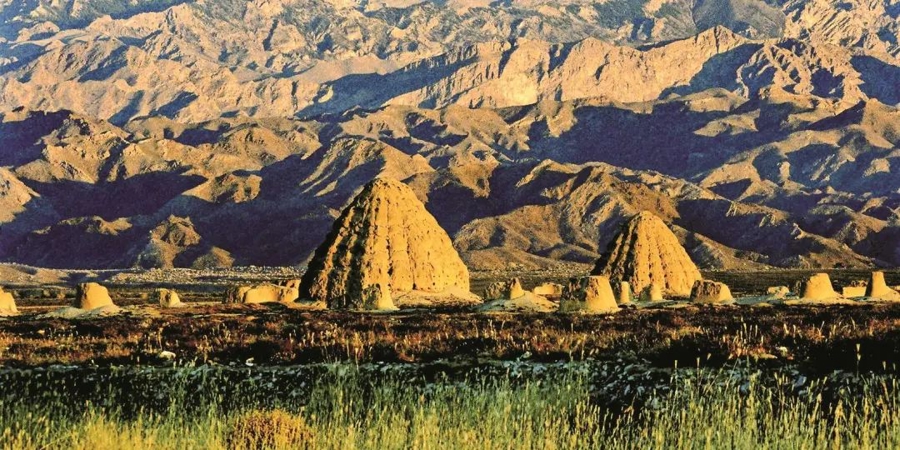

中国在世界文化遗产保护领域的影响力持续提升。“十四五”期间,北京中轴线、西夏陵成功列入《世界遗产名录》,使中国世界遗产总数达到60项。由中国倡议的首个区域性文化遗产领域国际组织——亚洲文化遗产保护联盟的成立,以及中国牵头成立的国际标准化组织文化遗产保护技术委员会,都彰显了中国在全球文化遗产治理中的智慧与力量。

西夏陵

西夏陵

“十五五”时期,国家文物局将重点推进“景德镇手工瓷业遗存”“三星堆—金沙遗址”等申报世界文化遗产,实施一批世界文化遗产研究型保护展示项目,推出一批考古发掘、保护修缮、历史研究成果,提升世界文化遗产整体性、系统性保护水平。

在文物追索返还方面,中国取得了显著成效。圆明园石柱、丰邢叔簋等35批次537件/套流失文物艺术品回归祖国,包括长沙子弹库战国帛书《五行令》《攻守占》的成功回归,是我国在国际合作和法律运用方面的重要突破。此外,中国还积极参与国际合作,与多国签署防止文物非法进出境协定,并在2025年首次当选联合国教科文组织1970年公约缔约国大会主席国。

科技赋能与人才培养:

文物事业高质量发展的双引擎

科技创新正成为推动文物事业高质量发展的核心动力。卫星遥感、物联网、人工智能等技术的广泛应用,大幅提升了文物的风险监测预警能力。石窟寺、土遗址、壁画等重点文物类型的保护修复水平不断提高,科技助力考古发掘研究,数字技术赋能文博智慧管理和活化利用,为文物保护和传承开辟了新路径。

同时,国家高度重视文物人才队伍建设,启动实施“全国考古人才振兴计划”,举办全国文物行业技能大赛,让“莫高精神”薪火相传,为文物事业的可持续发展提供了坚实的人才保障。

革命文物焕发新彩

文物安全底线牢牢坚守

革命文物作为党和国家的宝贵财富,在“十四五”期间得到了系统性的保护和利用。全国革命纪念馆超过3000家,年均举办革命主题展览超过3000个,6亿人次观众走进革命遗址和纪念场馆,特别是青少年从中汲取到了奋进力量。

文物安全始终是重中之重。“十四五”时期,中国文物安全责任体系不断完善,法人违法整治和打击文物犯罪力度持续加大,文物火灾防范能力显著提升。尽管面临挑战,中国将继续保持高度警惕,坚决筑牢文物安全的生命线。

华林优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。